Il presupposto generale del lavoro psicodinamico, che si collega alla particolare formazione richiesta dalle scuole analitiche può essere ricondotto a questa affermazione: per riuscire a lavorare con un paziente bisogna prima riconoscere dentro di sé la parte psichica messa in gioco da quel paziente.

Il lungo addestramento con se stessi intanto per riconoscere l’equazione personale, come affermava Jung, e poi per verificare i processi di identificazione di prova durante le supervisioni, mirano a creare quanto più possibile una situazione favorevole a questo particolare “riconoscimento”.

Presupposto generale della formazione psicodinamica junghiana è anche però l’acquisizione della consapevolezza che dietro ogni sintomo, dietro ogni malessere, dietro ogni sofferenza esiste, seppur abbozzato in miniatura, un tentativo profondo di esprimere il meglio di se stessi, la propria spiritualità, la propria capacità di trasformare dolorosamente la consapevolezza di sé e della cultura che ci circonda.

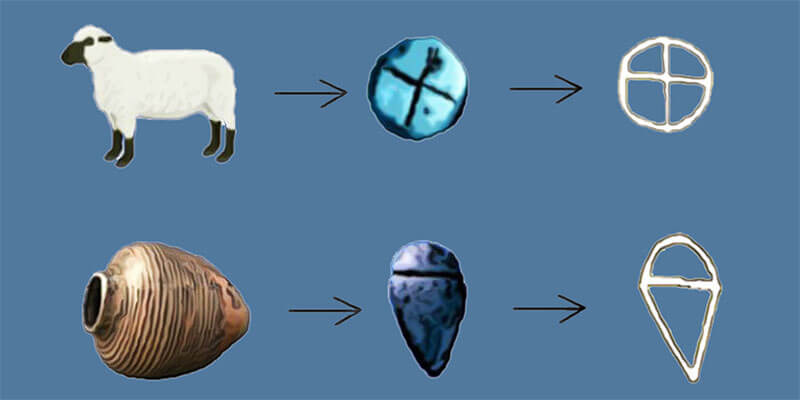

Sintomo e simbolo, se ci soffermiamo un attimo a ripensare i due concetti, e tentiamo di ritrovarne i significati più reconditi, hanno una stessa radice sun che rimanda ad un ricongiungimento.

E’ però possibile che questo ricongiungimento decada accidentalmente (tomo deriva da piptein che richiama una caduta accidentale) o si rafforzi insieme nel ballein di simbolo.

piptein=CADERE+INSIEME SCONTRARSI

INCAPACITA’ A CONCILIARE GLI OPPOSTI

ballein= PORRE+INSIEME = COMPORRE

UNIRE QUALCOSA DI SCISSO

CAPACITA’ A CONCILIARE GLI OPPOSTI

Il sintomo in questa lettura etimologica è una variante occasionale ed accidentale del simbolo, un qualcosa che svia da un percorso lungimirante ma che, nel frattempo, richiama continuamente questo percorso.

In questo sforzo del tenere insieme con forza ciò che per sua natura tende a cadere, si costruisce la via simbolica e la trasformazione.

La consapevolezza di questa tendenza alla riunione di ciò che in un certo momento della vita, per svariati motivi, siano essi biologici, psicologici o sociali, è scisso, potrebbe rappresentare l’atteggiamento più idoneo per affrontare le profonde scissioni e gli assurdi comportamenti con cui ci confrontiamo nei confronti degli stati di tossicodipendenza.

La tossicodipendenza, ma anche le dipendenze alimentari o tutte le altre forme di dipendenza in cui la concretizzazione e la messa in atto sono prioritarie rispetto alla simbolizzazione, rappresentano una grossa frustrazione per la psichiatria e per l’analisi.

Dipendenza è l’incapacità nel fare a meno dal mettere in atto un comportamento dannoso per sé stessi, limitando al minimo la propria rete sociale ed i propri interessi perché la maggior parte delle risorse di tempo ed economiche sono messe a disposizione della ricerca dell’oggetto desiderato.

In questo senso si intende il termine oggetto in senso ampio: un oggetto vero e proprio, una sostanza, una persona, un gruppo, un’emozione, un’azione, un interesse.

Lunghe e costose ricerche (Cancrini, Clerici, Carta) hanno tentato di enucleare all’interno della personalità dipendente uno specifico psicopatologico che le rendesse autonomia nosografica e categoriale.

Tutte le ricerche arrivano a concludere che non esiste la dipendenza, ma le dipendenze, in cui il viraggio da sovrastrutture personologiche similnormali a nevrotiche, psicotiche e psicopatiche rappresenta un crescendo di gravità e di complessità.

Anche nella ricerca delle possibili cause i vari modelli interpretativi (biologico, psicologico, sociale) si sono incrociati fra di loro, fino ad arrivare alla conclusione attuale che esistono varie forme di dipendenza, a genesi multifattoriale.

In linea generale è possibile affermare, attraverso una comparazione antropologica nelle diverse epoche e culture, che le droghe non sono buone o cattive in sé, ma sono vitali quando instaurano connessioni dinamiche tra l’individuo ed il mondo, quando aprono nuove possibilità espressive ed alimentano trasformazioni polivoche nell’individuo, mentre sono distruttive quando riducono le connessioni multiple a forme unilineari di dipendenza, le strutturazioni complesse a realtà isolate.

Ipotesi psicodinamica

Tossicodipendenza giovanile e disturbo alimentare psicogeno, come molte sindromi psichiatriche, possono essere viste come tentativi di autocura, formazioni di compromesso rispetto al conflitto dipendenza- autonomia, da un lato appagano gli intensi bisogni orali regressivi, direttamente attraverso la droga e/o le crisi bulimiche, indirettamente attraverso le preoccupazioni suscitate nella famiglia, l’attenzione polarizzata sul cibo o sulla droga, la persistenza di un aspetto fisico poco sessuato, la dipendenza economica dall’altro, danno l’illusione dell’auto- sufficienza e della separazione- individuazione rispetto al mondo familiare e sociale, al collettivo, attraverso la scelta di un comportamento trasgressivo, ribelle, deviante la droga, come l’anoressia, per effetti biologici e implicazioni simboliche, crea uno spazio psichico che l’esterno non può invadere, in cui tutto sembra possibile, il bene pare definitivamente separato dal male, e nel quale è consentito sopravvalutarsi narcisisticamente. (M. Cuzzolaro)

Conflitto autonomia- dipendenza

Conflitto come complesso

Il complesso quando negato si sgancia dai meccanismi di controllo dell’Io ed agisce con autonomia psichica, invadendo la coscienza, impossessandosi dell’individuo, alla stregua di una seconda personalità che, piuttosto che seguire i meccanismi della simbolizzazione e della trasformazione insegue l’attualizzazione e la concretizzazione.

Qui si utilizza il termine complesso nell’accezione della psicologia analitica, dove il termine complesso a tonalità affettiva è inteso come una particolare e personalizzata organizzazione emotivo- affettiva attorno ad un tema centrale dell’esistenza, nel caso specifico il tema dell’evoluzione psicologica individuale verso la responsabilità adulta e l’autonomia.

L’indipendenza, dice Guggenbuhl- Craig, in suo scritto, è la terza figlia del diavolo, le altre sono la creatività e la spontaneità.

Lo psicologismo imperante nella nostra società predica che è necessario diventare indipendenti dalla madre, dal padre, dai figli, dalle donne, dagli uomini, dal collettivo, dalla società e così via e Guggenbuhl si chiede e ci chiede se non è forse possibile ipotizzare che questo sistema idealizzato di indipendenza non abbia una grossa somiglianza con un sistema di follia paranoide.

L’io stesso è dipendente dall’inconscio, l’inconscio stesso è dipendente dagli archetipi e gli archetipi sono tra di loro interdipendenti.

Attraverso il nostro inconscio collettivo noi siamo sempre in relazione con tutti gli uomini, viviamo in una complessa rete, interna ed esterna a noi, di dipendenze sarebbe pertanto necessario riflettere su di esse, piuttosto che combatterle, cercando di trovare e sviluppare l’anima all’interno di tali dipendenze.

Lo sviluppo psichico avrebbe un maggiore aiuto, se ci fosse ben chiaro che la vita spirituale si svolge all’interno di dipendenze e se cercassimo quindi di dar loro una forma.

La ricerca di una via spirituale, all’interno della dipendenza, può esser maggiormente compresa e condivisa dall’operatore nella misura in cui sia possibile riconoscere le modalità di gestione del complesso personale autonomia- dipendenza.

All’interno di questo complesso ogni individuo può riconoscere lo stadio di evoluzione sintomatica o simbolica e confrontarsi con il diverso avendo coscienza del proprio modello evolutivo del complesso e della personale tensione verso la simbolizzazione.

E’ possibile parlare di un complesso dipendenza autonomia o di un complesso droga?

E’ possibile riconoscere in un tema universale, quale quello della dipendenza, le caratteristiche di un complesso?

Il complesso è una struttura psichica minimale dotata di una forte carica affettiva che lega tra loro rappresentazioni, pensieri, ricordi.

Non i sogni, ma i complessi, scrive Jung nel 1934 in Considerazioni generali sulla teoria dei complessi, offrono la via regia verso l’inconscio.

Secondo la definizione di Jung ogni complesso è costituito da:

– un “nucleo centrale”, un veicolo di significato, il quale, sottraendosi alla volontà cosciente, rimane inconscio ed incontrollabile; e secondariamente da

– una serie di associazioni ad esso collegate che provengono parte dalla disposizione innata della persona e parte dalle esperienze individuali condizionate dall’ambiente.

In questo senso possiamo individuare nella dipendenza per eccellenza del neonato per la madre il nucleo centrale del complesso dipendenza e nel senso di ripienezza gastrica del lattante dopo l’allattamento il primo nucleo centrale del complesso droga.

Nel cercare rassicurazioni nel contatto con la madre o nella insaziabilità delle associazioni che amplificano il nucleo centrale che possono rappresentare una disposizione innata e nelle esperienze individuali ed ambientali (una madre eccessivamente gratificante, una risposta immediata dell’ambiente alle richieste di gratificazione) il rendere vivo questo nucleo centrale, rinforzandolo ripetutamente

| SEZIONI DEL COMPLESSO | NUCLEO CENTRALE | ASSOCIAZIONI DISPOSIZIONI INNATE | ASSOCIAZIONI INFLUSSI AMBIENTALI |

| DIPENDENZA | ISTINTO DI SOPRAVVIVENZA DELL’INDIVIDUO | FAME RIFLESSO SUZIONE | DEDIZIONE MATERNA |

| DROGA | SOSTANZA CAPACE DI ALTERARE LO STATO DI COSCIENZA FORNENDO GRATIFICAZIONI | FAME RIFLESSO DI SUZIONE SISTEMA FRUSTRAZIONE GRATIFICAZIONE | RINFORZI AMBIENTALI GRATIFICANTI |

Un complesso è tale in quanto risulta da una specifica scomposizione analitica e la sua non ulteriore scomponibilità dipende dal fatto che in un determinato campo non sono ancora disponibili strumenti analitici di portata adeguata.

In questo senso sia nella dipendenza che nella droga, intesa come sostanza esterna che altera lo stato di coscienza, possiamo trovare una non scomponibilità del nucleo centrale che sprofonda nelle radici stesse dell’esistenza, visione statica ed una dinamica del complesso in quanto fa riferimento ad un composto e ad un processo.

Possiamo individuare nella dipendenza un nucleo centrale statico originario riconoscibile nella dipendenza primitiva dalla madre e una tendenza dinamica del complesso che aiuta a sviluppare la propria autonomia e che entra in rapporto dinamico con gli altri complessi e, soprattutto con il complesso dell’io, così come possiamo ipotizzare un complesso droga caratterizzato da un nucleo centrale statico che ha a che vedere con i meccanismi di gratificazione e da possibilità dinamiche di confronto di questi meccanismi di gratificazione che servono a rendere più sopportabile la difficoltà dell’esistenza, con gli altri complessi.

Il complesso ha primariamente il carattere di alterità che apre alla nozione di autonomia del complesso rispetto alla coscienza e quindi al suo aspetto comunicativo ed espressivo.

L’autonomia del complesso è una qualità che inerisce a qualsiasi insieme di fenomeni che si manifestano indipendentemente da ciascun altro insieme, e in particolare si vuole indicare l’esistenza del complesso indipendentemente dalla volontà e dalle cosiddette ragioni ed intenzioni dell’io.

Sul piano fenomenico l’autonomia del complesso si manifesta come rottura della continuità del comportamento del soggetto, accompagnato da un sentimento di estraneità vissuto dallo stesso soggetto.

Il complesso è cioè caratterizzato da impulsività ed immediatezza, e dalla mancanza di riflessività, in tutto ciò sia la dipendenza che la droga si comportano come alterità intrusiva che sconvolgono i piani dell’io, che richiedono un’immediatezza di risposte, che mettono in crisi la volontà.

Il complesso è inoltre in grado di rispondere a differenti livelli: la risposta complessuale si può trovare espressa a livello somatico o a livello psichicizzato, esprimendo gradi differenti di organizzazione a secondo dei livelli di carica energetica con cui sono animate le risposte complessuali.

Entra qui in gioco la possibilità di elaborazione delle richieste somatiche, proprio in relazione alle associazioni e alle esperienza ambientali che si sono fatte è possibile che il nucleo irriducibile, centrale del complesso, provochi delle risposte più o meno psichicizzate e più o meno sane.

E’ possibile distinguere nel complesso un livello fisiologico, un tono affettivo, un significato pragmatico, un significato semantico, un significato simbolico.

Il livello fisiologico: il complesso è paragonato agli automatismi corporei e, nella sua naturalità, è colto dall’io con la stessa oggettività degli oggetti fisici, il complesso si comporta in questo senso come un bisogno. Il bisogno di dipendenza e di sostanze che alterino lo stato di coscienza è un automatismo corporeo

Il carattere affettivo del nucleo complessuale pone il complesso all’interno dello schema corporeo e nello stesso tempo ne indica le radici istintuali archetipiche, anche qui il bisogno esprime bene il carattere affettivo del nucleo complessuale ed anche in questo senso dipendenza e droga trovano le loro radici istintuali archetipiche nell’istinto di sopravvivenza dell’individuo e nell’istinto del piacere, e in una radice biologica rappresentata dal sistema endorfinico.

Il significato pragmatico ha a che vedere con l’intenzione significante del complesso e col finalismo compensatorio di ogni elemento psichico, la dipendenza ha come fine la crescita e lo sviluppo dell’individuo, la sostanza gratificante ha come scopo la soddisfazione al fine di rendere più sopportabile le difficoltà dell’esistere.

A livello di significato semantico ogni complesso è relativo a un ordine semanticamente coerente e perfettamente concordante sul piano ideativo ed affettivo, per cui ogni singola unità complessuale nel suo attivarsi aggrega attraverso un procedimento assimilativo materiali ad essa analoghi costruendo aggregazioni sempre più estese da dipendenza in dipendenza è possibile allontanarsi dal nucleo centrale arricchendo quest’ultimo di ulteriori possibilità e potenzialità, da sostanza in sostanza è possibile allontanarsi dal primitivo latte materno arricchendo il nucleo centrale di ulteriori possibilità.

Si apre qui una doppia possibilità di teorizzare il complesso: una teoria interpretativa ed una teoria genetica.

E’ possibile l’analisi dei tratti comportamentali e cognitivi che riconducono a strutture psichiche profonde elementi che vengono in vario modo in evidenza ed è così possibile vedere in che modo il nucleo centrale della dipendenza e della sostanza gratificante si sono evoluti e confrontarsi con le loro possibilità dinamiche.

Nel piano simbolico del complesso è insita una finalità espressiva del complesso stesso, veicolando contenuti estranei e variamente incompatibili con il complesso dell’io, le crisi psicologiche sono crisi che accadono nell’urto tra le parti differenti del medesimo soggetto, i cambiamenti psichici sono trasformazioni o rifigurazioni di motivi interni alla psiche.

L’obiettivo della psicologia analitica si sposta dal sistematizzare una sequenza evolutiva allo scoprire un intreccio complesso di variabili di differente natura (biologiche, culturali, relazionali e situazionali).

Anche questo piano permette di guardare alla dipendenza e alla sostanza gratificante come ad un qualcosa che esige risposte, in questo piano del complesso è possibile abbinare il sintomo al simbolo nell’ottica di una ricerca di trasformazione.

Secondo la teoria dei complessi la psiche non è un’unità, bensì una contraddittoria molteplicità di complessi (1928) ovvero è un complicato insieme di elementi legati tra loro in modo blando, la mente viene ad essere intesa come un insieme dinamico prodotto da e rinviante a una pluralità indefinita di complessi che coesistono in stati differenti e che stanno tra di loro in differenti relazioni.

Ogni complesso costantemente rinvia ed è costituito da un processo trasformativo, che lo trascende e nello stesso tempo lo impiglia e lo dispiega, attraverso le distinzioni che accadono sia nell’osservazione quotidiana che in quella scientifica.

Modello dinamico- pluralistico e modello specifico etiologico.

Secondo il primo modello ogni psiche umana è una struttura pluralistica ed indeterminata costituita da numerosi complessi interagenti tra di loro in modo complesso

la relazione, più o meno forte e duratura che i complessi stabiliscono con il complesso dell’io, è responsabile sul piano fisiologico del loro diverso grado di inconscietà e su quello psicopatologico dei vari stati nevrotici reversibili o di quelli psicotici a reversibilità fortemente ridotta.

La patologia è la conseguenza di una contraddizione inconsapevole tra un complesso ed un complesso dell’io.

La salute psichica passa attraverso il riconoscimento dell’autonomia e dell’eteronomia del complesso dell’io, la terapia consiste nell’individuazione di parti psichiche distinte, momento scompositivo ed analitico, e nell’approntamento di un lavoro psicoterapeutico attraverso il quale le differenti parti della psiche possono essere collegate tra di loro, momento compositivo.

Ritornando al nucleo centrale del complesso è possibile supporre che nell’inconscio di ogni individuo ci sia un’immagine di dipendenza totale e di fusione simbiotica con la madre: ci è lecito parlare di complesso di dipendenza in costui solo se l’urto tra la realtà e la natura (disposizione) sensibile dell’individuo sotto quest’aspetto, quindi l’urto fra la particolare situazione interna e quella esterna, fa passare quel nucleo centrale mediante una accresciuta carica emotiva, dalla sua qualità di disturbo prima solo potenziale a una qualità di disturbo attuale.

Una volta costellati e per ciò stesso attualizzati, i complessi possono poi opporre un’aperta resistenza alle intenzioni della coscienza dell’io, romperne l’unità, dissociarsi da essa e comportarsi come un corpo estraneo animato nella sfera della coscienza.

L’immagine archetipica profondamente radicata nell’inconscio di una dipendenza assoluta dall’adulto è, senza dubbio, un’immagine primordiale che riposa nell’inconscio e che ha uno schema corporeo, un sostrato neurofisiologico, con una radice affettiva forte, più forte di quella ideativa.

In tal senso la metafora della posizione contigua- autistica di Odgen ben si presta a mio avviso a visualizzare questa radice affettiva forte, la possibilità dell’attualizzazione di questo complesso e della forte emozione collegata con fatti esperenziali collegati all’uso della sostanza, riattivano, cortocircuitandolo, quel ricordo pieno di carica emotiva, rappresentato dal substrato biologico del complesso, permettendogli di spadroneggiare sull’Io, rendendolo schiavo del bisogno ripetitivo di rivivere quell’esperienza emotiva biologica, ancora priva di rappresentazioni ideative e di possibilità simboliche.

Il concetto di posizione in Odgen si riferisce soprattutto alle modalità di fare esperienza della realtà, la posizione contiguo- autistica è un’organizzazione psicologica primitiva operante dalla nascita che genera le forme più elementari di esperienza umana, e’ una modalità a dominante sensoriale in cui un primo, incipiente sentimento di sé si costituisce sul ritmo della sensazione (Tustin, 1984), in particolare delle sensazioni epidermiche.

Si tratta di un rapporto tra forma e sensazione di contenimento, tra battuta musicale e sentimento del ritmo, tra percezione del duro e sentimento del limite sequenze, simmetrie, periodicità, adattamento pelle a pelle, sono altrettanti esempi di contiguità e costituiscono gli ingredienti di una iniziale ed ancora rudimentale esperienza di sé……

Le prime esperienze di contiguità sensoriale definiscono una superficie su cui l’esperienza si genera e si organizza (prodromi di ciò che diventerà un senso dello spazio).

L’esperienza del nirvana tossicomanico ricorda molto da vicino quel tipo di esperienza che la Tustin definisce forme autistiche, esemplificabili in tutte quelle attività- quali il gioco con la saliva, in cui il lattante sembra beatamente perdersi-, così come l’ovattamento, lo scudo morbido che protegge sensorialmente il tossicomane che si è iniettato la droga, è simile all’incapsulamento autistico che esclude la psiche- non sempre anche l’intelletto- e lascia in balia di sensazioni autoeroticamente piacevoli.

Non c’è molto di interno a questi livelli di regressione, anzi, azzarderei che la sostanza funziona solo nella misura in cui toglie il senso e la percezione del dentro. rimane allora solo un’esperienza di superficie, un’esperienza di contiguità.

L’esperienza compiuta a livello epidermico è di fondamentale importanza nell’infanzia in quanto costituisce il terreno del presimbolico delle impressioni sensoriali del bambino e il mondo interpersonale fatto di oggetti che hanno un’esistenza separata dal bambino e sono fuori del suo controllo onnipotente. e’ in questo stadio che il bambino o elaborerà un certo modo di essere nel mondo in rapporto alla madre e al resto del mondo oggettuale, o elaborerà modi di essere (o piuttosto di non essere), a dominante sensoriale, intesi ad isolare un sé potenziale (destinato a non divenire mai reale) da tutto ciò che si estende fuori dal mondo a dominante sensoriale. questo mondo chiuso del corpo è un mondo privo di uno spazio in cui possa crearsi la distinzione tra simbolo e cosa simboleggiata.

Ciò ricorda il mondo della virtualità, spazio di immaginazione e non di simbolo, all’interno del quale l’azione concreta, così tipica della tossicomania, non può essere mentalizzata ma solo rappresentata.

A sostegno di tale ipotesi è possibile evidenziare che nel sistema droga il desiderio parrebbe investire direttamente il sistema percezione, ed, in particolare le percezioni spazio- temporali.

Tutte le droghe concernono in primo luogo le velocità, le modificazioni della velocità, le soglie di percezione, le forme e i movimenti, le micro- percezioni, la percezione che diventa molecolare, i tempi sovra- umani o sotto- umani, riportando tutto ciò alla psicologia analitica è affascianante l’ipotesi che un possibile deficit della funzione sensoriale, la cosiddetta funzione inferiore, nell’ottica della tipologia junghiana, attivi un processo riparatorio che, invece, di svolgere la sua essenziale funzione iniziatica, si svincola da tale funzione per diventare stile di vita.

Ma è possibile anche ipotizzare che la percezione, sottoposta nel contesto sociale attuale a processi massificanti di iperstimolazione ambientale, abbia creato dei vuoti nel processo di elaborazione psichica degli stimoli sensoriali che conducono le persone ad aggrapparsi, costi quel che costi, a certi oggetti, a certi rituali, a certi comportamenti sostituitivi, siano essi i più ridicoli o i più catastrofici.

Da questo punto di vista si possono collocare in quest’ambito tanto la passione di un giovane per la sua moto o per un ritmo rock, quanto la passione di una bambina per le bambole, quella di una banda di quartiere per i suoi emblemi, l’investimento libidinale di beni di consumo da parte di una casalinga, di funzione gerarchiche e le aspettative della promozione all’interno di un’organizzazione, ecc.

Seguendo la finalità espressiva possiamo ipotizzare nella strutturazione attuale del complesso dipendenza e sostanza gratificante un tentativo di ricostruire tornando indietro una percezione sensoriale individuativa, lontano dai rumori assordanti degli stimoli sensoriali massificanti.

La necessità di rivivere il mondo delle esperienze sensoriali primordiali, della posizione contiguo- autistica rispettano un bisogno di ricostruzione individuativa e creativa della realtà che, nello sganciarsi dalla sua finalità primitiva, diventa un rituale privo di significato.

Ma ancor di più l’esperienza affettiva forte ed il nucleo centrale del complesso richiamano l’uroboros di E. Nneumann.

Uroboros è lo stadio in cui l’io è contenuto nell’inconscio e si sviluppa verso una situazione in cui l’io non è solo diventato cosciente della sua posizione e la sostiene eroicamente, ma è anche capace- con la trasformazione determinata dalla propria attività- di estendere la propria esperienza e di relativizzarla.

All’inizio c’è la perfezione, la totalità, uno degli aspetti simbolici della perfezione degli inizi è il cerchio, quale cerchio, palla e rotondo esso è il chiuso in se stesso, senza principio e senza fine nella sua perfezione premondana è anteriore a qualsiasi decorso, eterno, poiché la sua rotondità non conosce alcun prima e alcun dopo, cioè alcun tempo, né alcun sopra e sotto, cioè alcuno spazio.

Questo perfetto, che contiene gli opposti, è appunto perfetto per il fatto che è in sé autarchico, questo rotondo e l’esistenza nel rotondo, l’esistenza nell’uroboros, sono l’autorappresentazione simbolica di uno stato primitivo esprimente la condizione infantile sia dell’umanità che del bambino.

La validità e la realtà di questo simbolo sono fondate nel collettivo, esso corrisponde a un grado di sviluppo dell’umanità che può essere ricordato nella struttura psichica di ogni essere umano.

Agisce come fattore transpersonale presente come grado psichico dell’essere già anteriormente alla formazione dell’io. Inoltre è anche una realtà rivissuta in maniera individuale in ogni prima infanzia, e, come stadio anteriore dell’io, anche un’esperienza personale che ripercorre l’antico sentiero dell’umanità.

Non fare niente, esistere pigramente nell’inconscio, nell’inesuaribile mondo della penombra, in cui la grande nutrice gli fornisce tutto ciò di cui ha bisogno senza fatica e liberamente, questa è la condizione beata del tempo primitivo.

Qui l’uroboros del mondo materno è vita e psiche in uno, nutre e procura piacere, protegge e riscalda, consola e perdona, esso è il rifugio di tutto ciò che soffre, l’oggetto di ogni desiderio. Infatti questa madre è sempre quella che esaudisce, che dona e che aiuta. Quest’immagine viva della grande madre buona è stata il rifugio dell’umanità in tutti i momenti di bisogno e tale rimarrà sempre, perché la sensazione di essere contenuto nella totalità, senza responsabilità e senza fatica, senza il dubbio e senza la dissociazione dal mondo è appunto paradisiaca e all’interno della vita adulta non sarà mai più nuovamente realizzata nella sua intensità e felicità originarie.

In contrapposizione esiste però una volontà di diventare cosciente che agisce come forza antagonista, la tendenza naturale a ritornare nello stato di inconscietà, collegabile, forse, ad un automatismo complessuale, se riconosciamo il complesso uroborico come uno dei complessi strutturanti la psiche, attiva l’incesto uroborico che presenta il piacere e l’amore non come qualcosa di attivo, bensì come tentativo di dissolversi e di lasciarsi assorbire. E’ un passivo lasciarsi portar via, uno sprofondare nel pleroma, un disperdersi nel mare del piacere.

Il senso di molte forme di desiderio e di nostalgia, dall’unio mystica del santo fino alla volontà di diventare inconscio del bevitore (ed aggiungerei di molte altre forme di dipendenza) e al teutonico romanticismo della morte, è proprio questo ritorno all’incesto uroborico e all’autodissolvimento.

Un tornare indietro, rinunciando a se stessi.

La coscienza dell’umanità si sa giustamente figlia di questo profondo primordiale, essa infatti è un prodotto di questo grembo materno dell’inconscio, e non solo della storia dell’umanità, anche in ogni singola vita la coscienza sperimenta la propria nascita dall’inconscio durante la crescita dell’infanzia, e ogni notte, nel sonno, morendo col sole essa sprofonda di nuovo nelle profondità dell’inconscio, per poi rinascere al mattino e ricominciare il corso della giornata.

L’autarchia dell’uroboros non va ridotta ai concetti di autoerotismo e di narcisismo neppure quando compare come archetipo (complesso) dominante.

Questi due concetti sono pertinenti solo quando, per un difetto di sviluppo, lo stadio evolutivo dominato dall’uroboros si protrae in modo innaturale. ma anche in tal caso bisogna rispettarne l’aspetto positivo.

L’autarchia è una finalità della vita e dello sviluppo necessaria quanto quella dell’adattamento.

Accanto alle tendenze estrovertite che hanno come finalità lo sviluppo dell’individuo esistono, infatti, anche tendenze centrovertite che hanno più a che vedere con l’esigenza tipicamente umana di individuarsi nel senso della totalità, di rendersi indipendenti dal mondo, di elevarsi al di sopra di sé e di diventare autonomi.

In tal senso il carattere autarchico dell’uroboros ed i complessi ad esso collegati appaiono come forieri di simboli positivi, al fine di riconfigurare lo sviluppo.

Ma tutto ciò che viene negato diventa sintomo…… in altre parole l’uroboros presiede sia al processo della nascita che a quello della rinascita, quando il simbolismo ad esso connesso viene negato, l’archetipo (complesso) si fa dominante sul complesso dell’io diventando foriero di sintomi piuttosto che di simboli individuativi.

In tutto ciò dobbiamo fare i conti con un ambiente, una società che incoraggia sempre di più la dipendenza, rendendo difficile l’autonomia, deificandola da un lato come primato genitale da raggiungere e frustrandone la conquista con l’allungamento sempre più accentuato della dipendenza genitoriale, con la richiesta di iter scolastici sempre più complicati, con la richiesta di competenze sempre più spiccate per accedere al mercato del lavoro.

Tornando al complesso ed esempilificando, possiamo affermare che noi conosciamo psichicamente la realtà interna ed esterna attraverso i nostri complessi, grazie a loro ed in modo da essi imprenscindibile, essi non sono, quindi, solo il disturbo da curare ed eliminare, ma rappresentano un aspetto con il quale ogni essere umano, sano o malato, deve confrontarsi.

Se il complesso è il ponte che collega e mette in rapporto parti psichiche fra di loro, sarà proprio in funzione del come queste relazioni vengono attivate che diverrà possibile esprimere un giudizio di sanità o di malattia.

In altre parole ciò che interessa non è tanto che ci siano dei complessi in noi, realtà fin troppo ovvia, ma cosa l’inconscio di un essere umano compie con e attraverso i suoi complessi e soprattutto a quale scopo.

Feticci, totem, formule e parole magiche rappresentano luoghi psichici e simbolici, depositari di quel quantum energetico non assimilabile dall’io e che viene perciò trasformato e reso in qualche modo vivibile sotto altra forma anche le credenze negli spiriti e le personificazioni esprimono lo stesso tentativo di dare forma a qualcosa che si sente agire ancora oscuramente.

La dipendenza dalla sostanza ha lo stesso significato magico, rappresenta la personificazione del complesso.

Ciò, da un punto di vista psicologico, ci ricorda Jung, (la personificazione) significa sempre una relativa indipendenza (autonomia) del contenuto personificato, cioè un certo distacco dalla gerarchia psichica.

Un contenuto siffatto non obbedisce alla riproduzione volontaria, ma si riproduce da sé spontaneamente, ovvero si sottrae spontaneamente anche alla coscienza.

Una tale scissione si sviluppa ad esempio quando sussiste una certa incompatibilità tra l’io e un determinato complesso.

Più il complesso delle dipendenza, nell’inseguire una fantomatica ed illusoria autonomia, viene, pertanto, negato, più la psiche ha necessità di operare un’operazione di scissione e reificare, personificare la dipendenza da feticci, totem e così via. Impossessati dal complesso non è possibile discernere il significato evolutivo e la potenza trasformativa insiti nel complesso.

Accettare la dipendenza come fattore di crescita dovrebbe, pertanto, rappresentare la base su cui costruire il rafforzamento dell’io che, nella sua natura segnica, sappia gettare il ponte per permettere alla natura simbolica dei complessi di esprimersi.

E’ possibile individuare tre strade differenti di risoluzione del conflitto psichico, tipicamente umano, derivante dalla tensione del complesso:

- il naufragio nella malattia;

- il conformarsi ai canoni culturali e alle soluzioni prefabbricate;

- la sopportazione dolorosa della conflittualità che porta alla sintesi creativa

La prima possibilità, il naufragio nella malattia del complesso autonomia- dipendenza, ha a che vedere con la negazione, la proiezione, la scissione del complesso,

farei rientrare nell’area della negazione l’illusione paranoide di una libertà che rende impossibile una vera vita sociale e relazionale, che fa fuggire da tutte le possibili dipendenze, relazionali, affettive e sociali, ma anche dalla dialettica delle dipendenze tra conscio ed inconscio, tra aspetti differenti dell’inconscio e così via, la proiezione del complesso dipendenza è quello che struttura, come ci ricorda Mara Sidoli, il sentimento di vergogna nel bambino e che gli fa costruire l’ombra, che fa sempre riconoscere nell’individuo meno autonomo e meno abile le proprie difficoltà all’autonomia e al distacco da figure di riferimento, la scissione del complesso dipendenza è quella possibilità psicopatologica che permette all’individuo di separarsi, emanciparsi ed autonomizzarsi, sviluppando un sintomo di dipendenza.

Il conformarsi ai canoni culturali e alle soluzioni prefabbricate: la seconda modalità di soluzione del conflitto creato dal complesso va da modalità inclusive di comportamenti psicopatologici lievi, in cui possono talvolta rientrare le prime fasi della tossicodipendenza (ci si droga per appartenere ad un gruppo) a modalità falsamente illusorie di una libertà e di autonomia, perché condivise da molti, ma che sono talvolta più vincolanti delle dipendenze originarie, vedo ad esempio in tal senso qualsiasi appartenenza acritica a gruppi fideistici, ad ismi totalizzanti, a gruppi massonici, in cui l’ingresso stesso è perfezionato con modalità iniziatorie di rinuncia ad altre dipendenze

Resta infine la sopportazione dolorosa della conflittualità che porta alla sintesi creativa

La spinta massificante all’autonomia, ci ricorda ancora Guggenbuhl- Craig, ha a che vedere con il complesso di dio l’anelito verso dio, l’unico essere che possiamo concepire come autonomo, ha spinto l’individuo, con l’evoluzione tecnologica onnipotente, a considerarsi simile a lui, a voler essere come lui, autonomo, creativo, spontaneo.

E’ in questa illusione che il soggetto dipendente acquista la dignità umana, nella sua sofferenza ci ricorda che tutti siamo dipendenti da qualcuno o da qualcosa, solo una psicoterapia non presuntuosa, ma modesta e umile, (riduzione del danno?) ci può permettere di suggerire al dipendente che è necessario sopportare silenziosamente le dipendenze, permettendogli di trovare le finalità in esse racchiuse.

La terapia non presentuosa, ci ricorda ancora Guggenbuhl- Craig, rende liberi, felici e lieti di non essere autonomi, ci dà la gioia di apprezzare quel che la maggior parte di noi è, cioè dipendenti, ci rende grati del fatto di poter apprezzare i frutti del lavoro di persone veramente libere, nel pensiero, nelle azioni, nei comportamenti, senza la maledizione di dover patire il peso della libertà o di risultarne annientati.

La terapia non presuntuosa significa capire che siamo soltanto una piccola ruota di un gigantesco ingranaggio, che tutto dipende da tutto, che ciascuno dipende da ciascuno, padre, madre, figli, marito, moglie, amici, comunità, cultura, vicinato e così via; e questa dipendenza può essere vissuta felicemente.

Quanto prezioso sviluppo psichico viene impedito dal nostro continuo spingerci verso un’indipendenza simile a quella divina? (si chiede e ci chiede ancora Guggenbuhl- Craig).

Nel momento in cui i pazienti, i terapeuti si accontentano di vivere insieme alla propria natura umana, non sconfinando nel complesso di dio o nel complesso del sé, nel momento in cui riconosciamo la nostra limitatezza umana, noi, paradossalmente, ci avviciniamo di più al sé e alla scintilla divina che è in noi. vi siamo molto più vicini di quando cadiamo preda del complesso di dio.

La sopportazione dolorosa del complesso autonomia- dipendenza diventa in tal modo il presupposto della sintesi, della simbolizzazione e della trasformazione individuativa, che, forse, poi, in ultima analisi è l’anelito verso dio.

| modalità di risoluzione del complesso | negazione | proiezione | scissione |

| naufragio nella malattia | illusoria autonomia | gli altri sono dipendenti | micro dipendenza |

| conformarsi ai canoni culturali e alle soluzioni prefabbricate | Appartenenza acritica a gruppi, fedi religiose, teorie | il gruppo a cui appartengo e’ migliore di altri | normalità di gruppi trasgressivi tra pari |

| sintesi creativa | complesso di dio | solo dio e’ creativo | creatività a dispetto della normalità |

Bibliografia

- Guggenbuhl Carig A., Il benedel male, Paradosi della psicoanalisi Ed. Moretti, & Vitali, Bg 1998

- Tustin Frances, Protezioni autistiche nei bambini e negli adulti, Ed. Cortina, MI 1996

- Pieri F.P., Dizionario junghiano, Ed Boringhieri, To, 1998

- Neumann E., Storia delle origini della coscienza, Astrolabio, Roma, 1978,

- Neumann E, L’ uomo creativo e la trasformazione. Ed. Marsilio, Ve, 1978

Scarica il PDF

- Complesso Autonomia-Dipendenza di P. Ancona • 507 kB • 19 download